コラム COLUMN

股関節 股関節のつまり感がある方へ|股関節インピンジメントとは?専門医が解説

「股関節がつまる感じがする」「曲げたときに引っかかるような痛みがある」「しゃがむと股の付け根がズキッとする」――このような訴えをされる方は少なくありません。こうした“つまり感”の多くは、股関節インピンジメント(FAI:大腿骨寛骨臼インピンジメント)と呼ばれる状態が関係しています。今回は、整形外科専門医の立場から、股関節のつまり感の原因と治療法、そして早期に対処すべき理由をわかりやすく解説します。

この記事の内容

股関節の「つまり感」とはどんな症状?

股関節のつまり感とは、脚を曲げたり回したりしたときに、関節の中で何かが引っかかるような違和感を感じる状態を指します。特に以下のような場面で起こることが多いです。

- 椅子から立ち上がるときに股関節の前側が痛む

- 車の乗り降りや靴下を履く動作で違和感がある

- しゃがむ・足を深く曲げるとズキッとする

- スポーツ(ゴルフ・野球・テニスなど)中に股関節が引っかかる感じがある

最初は軽い違和感でも、放置すると痛みや可動域の制限、さらには軟骨や関節唇(かんせつしん:関節の縁を支える組織)の損傷に進行することがあります。

股関節インピンジメントとは?

股関節インピンジメント(FAI)は、股関節の骨どうしがぶつかる(衝突する)ことで痛みや損傷を起こす病気です。本来、股関節は大腿骨(太ももの骨)と骨盤のくぼみ(寛骨臼)で滑らかに動く構造ですが、骨の形に異常があると動作のたびにこすれ合い、炎症や損傷を引き起こします。

主に次の2つのタイプがあります。

① カム型(Cam型)

大腿骨の首の部分が出っ張っているタイプです。曲げたときに寛骨臼(骨盤側)にぶつかりやすく、関節唇の損傷を起こしやすい特徴があります。

② ピンサー型(Pincer型)

骨盤側の関節のくぼみが深く、覆いすぎているタイプです。大腿骨が動くときに引っかかりやすく、軟骨や関節唇が押しつぶされるようなダメージを受けます。

これらが同時に起こる「混合型」も多く、特に中高年の方では長年の姿勢や使い方のクセも影響しています。

股関節インピンジメントの原因とリスク要因

股関節インピンジメントは、骨の形のわずかな異常や、運動・生活習慣による負担の蓄積で発症します。代表的な要因は次の通りです。

- 先天的な骨形態の異常(生まれつき骨が出っ張っている)

- 過去のケガや成長期のオーバートレーニング

- 長年の姿勢や歩き方のクセ(骨盤の前傾など)

- 股関節周囲の筋力低下や柔軟性の低下

- ゴルフやサッカーなど、股関節をひねるスポーツの習慣

特に「動かすと痛いのに、安静にしていると落ち着く」場合は、骨同士が衝突して炎症を起こしている可能性があります。

股関節インピンジメントの治療法

症状の程度や生活への支障度に応じて、治療法は大きく3つの段階に分かれます。

① 保存療法(手術をしない治療)

軽症の場合は、まず炎症を抑える保存療法から始めます。消炎鎮痛剤や関節内注射などで痛みを和らげ、同時にリハビリで股関節の動きを改善します。股関節まわりの筋肉をほぐし、柔軟性を高めることで、骨同士のぶつかりを軽減させることができます。

② リハビリ(運動療法)

理学療法士の指導のもと、股関節の安定性を保つ筋肉(中臀筋・腸腰筋など)を鍛えます。股関節の回旋運動や骨盤の動きをコントロールすることで、痛みの軽減と再発予防が期待できます。特に「姿勢の改善」は重要で、骨盤の前傾が強い方ほどつまり感が出やすくなります。

③ 再生医療の応用

関節唇や軟骨の損傷がある場合、PRP(多血小板血漿)療法や脂肪由来幹細胞治療を併用することで、炎症の抑制や修復促進が期待できます。手術に抵抗がある方や、初期段階で改善を目指したい方に向いています。

④ 手術療法

保存療法で改善が難しい場合は、関節鏡を使って骨の出っ張りを削る手術(骨棘切除術)を行います。早期に行えば、関節唇や軟骨の損傷を防ぎ、関節の動きを保つことができます。

日常生活で気をつけたいポイント

・深くしゃがむ姿勢を避ける(特に足を内側に入れる動作)

・長時間の座位を減らす(股関節を圧迫しない)

・お尻の筋肉をほぐし、股関節の柔軟性を維持する

・体重を適正に保ち、関節への負担を減らす

・スポーツ前後のストレッチを習慣化する

日々の姿勢や動作を見直すことで、つまり感の軽減につながります。

よくある質問

Q. 股関節がつまる感じがしても運動していいですか?

A. 軽い違和感程度であれば、痛みの出ない範囲で動かすことが大切です。ただし、強い痛みや引っかかり感がある場合は無理をせず、整形外科を受診して原因を確認しましょう。

Q. 放置するとどうなりますか?

A. 骨の衝突が続くと、関節唇や軟骨がすり減って「変形性股関節症」に進行する恐れがあります。早期に対処することで手術を回避できる可能性が高まります。

Q. 再生医療で良くなることはありますか?

A. 軟骨や関節唇の軽度損傷であれば、PRP療法などの再生医療で炎症を抑え、回復を促す効果が期待できます。体への負担が少なく、保存療法と併用できる点がメリットです。

まとめ:つまり感を放置せず、早めの診断とケアを

股関節のつまり感は、放っておくと将来的に関節の変形や強い痛みにつながることがあります。股関節インピンジメントは、早期の発見と適切なリハビリで十分に改善が期待できる病気です。「年齢のせい」と諦めず、違和感を感じた時点で整形外科専門医にご相談ください。関節を守る第一歩は、「痛みを放置しない」ことから始まります。

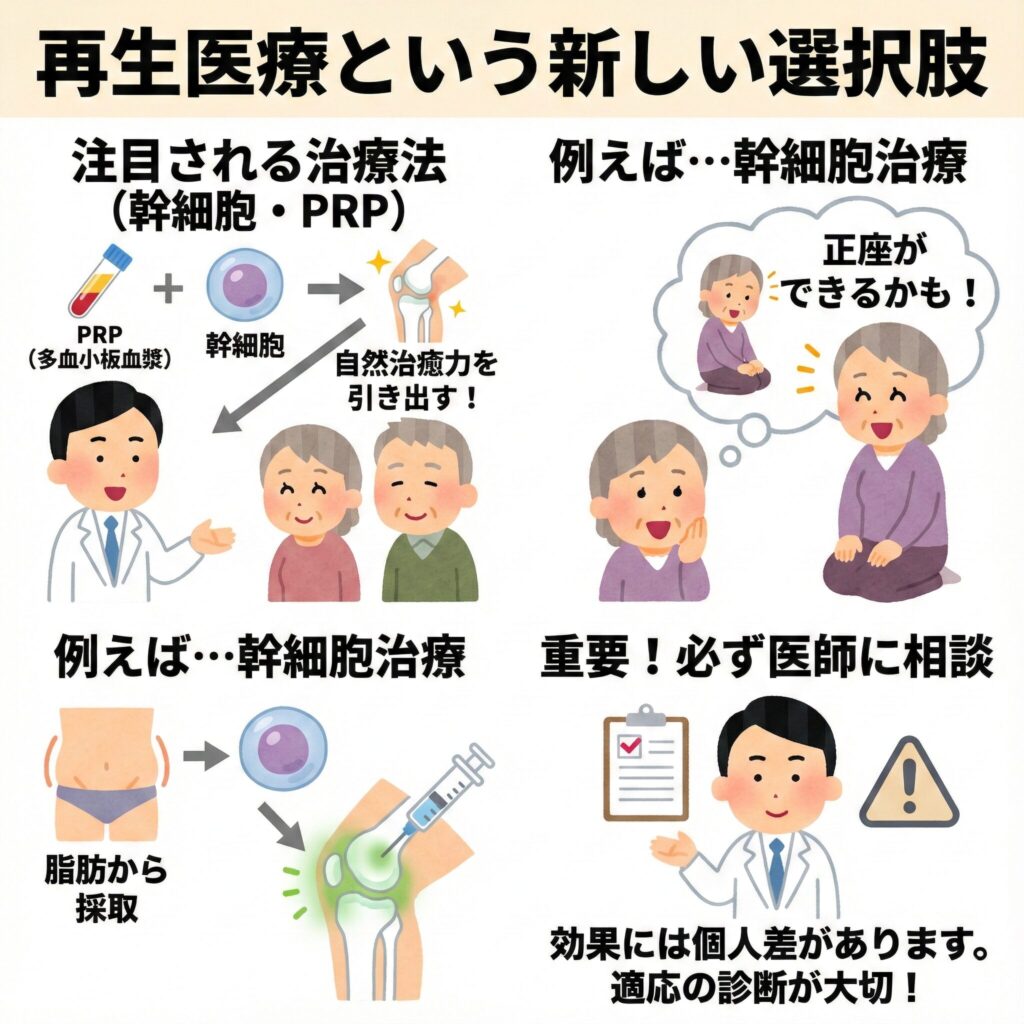

再生医療という新しい選択肢

近年では、従来の治療に加えて再生医療という新しい選択肢も登場しています。特に、幹細胞治療やPRP(多血小板血漿)治療といった方法は、体の自然治癒力を引き出して関節の修復を促す治療法として注目されています。

例えば、脂肪から採取した幹細胞を関節に注入する治療では、変性した軟骨の修復や再生が期待できます。これにより、「もう正座はできないかも…」とあきらめていた方が、再び正座ができるようになったケースもあります。

ただし、再生医療はすべての症例に効果があるわけではないため、適応の有無をしっかり診断してもらうことが重要です。

札幌ひざのセルクリニックでは、患者様の症状に合わせた適切な診断と治療計画のご提案をしております。ひざだけでなく、肩、股関節等の関節、また長引く腰痛などの慢性疼痛の治療も行っております。西18丁目駅徒歩2分、札幌医大目の前にありますので、お気軽に御相談下さい。

院長 川上公誠

(プロフィール)

監修 川上 公誠(整形外科専門医)

札幌ひざのセルクリニック院長

岐阜大学医学部卒業。母が人工関節手術で痛みから解放された経験をきっかけに整形外科医を志し、これまでに人工関節置換術を含む手術を5,000件以上手がけてきました。手術が難しい高齢者や合併症のある方にも寄り添える治療を模索する中で再生医療と出会い、その効果に確信を得て、2024年に「札幌ひざのセルクリニック」を開院。注射のみで改善が期待できるこの先進的な治療を、北海道中に届けたいという想いで、関節に特化した再生医療を提供しています。

各種ご相談やご予約はこちら

- ひざの痛みに関する相談

- セカンドオピニオンの相談

- 再生医療に関する相談

- MRI検査のご予約