コラム COLUMN

膝 ひざに水を抜くとクセになる?専門医が誤解と正しい対処法を解説

「ひざに水がたまった」と聞くと、多くの人が不安になるかもしれません。そして、整形外科で水を抜くと「またすぐにたまるのでは?」「クセになってしまうのでは?」と心配する方も少なくありません。しかし、実際には水を抜いたからといって、クセになるわけではありません。本記事では、ひざに水がたまる原因と、正しい対処法について分かりやすく解説します。

この記事の内容

ひざに水がたまるとは?

関節液とは?

ひざ関節の中には「関節液」という潤滑油のような液体があり、軟骨を保護し、関節の動きを滑らかにする役割を担っています。通常、この関節液は適量が保たれていますが、何らかの原因で過剰に分泌されると「ひざに水がたまる」状態になります。

水がたまる原因

ひざに水がたまる主な原因には、以下のようなものがあります。

- 変形性膝関節症:加齢による軟骨のすり減りが原因で炎症が起こる

- 関節リウマチ:免疫の異常により関節内に炎症が発生

- ケガや外傷:スポーツや転倒によるひざの損傷

- 痛風や偽痛風:尿酸やカルシウムの結晶が関節に沈着

- 細菌感染:関節内の感染により炎症が引き起こされる

水がたまるのは、これらの疾患や炎症に対する「体の防御反応」として起こるものです。

ひざの水を抜くとクセになる?

「ひざの水を抜くとクセになる」という誤解は広く浸透していますが、医学的にはこれは誤りです。

水を抜くとまたたまる?

水を抜いても、根本的な炎症が解決していなければ、再び水がたまることがあります。しかし、これは「クセになった」のではなく、炎症が続いているために起こる現象です。

炎症が収まれば、自然に関節液の分泌は正常になり、水がたまらなくなります。したがって、水を抜いたからといって、繰り返し水がたまりやすくなるわけではありません。

水を抜くメリット

水を抜くことには、以下のようなメリットがあります。

- 痛みの軽減:関節内の圧力が減ることで痛みが和らぐ

- 動きやすくなる:関節の動きがスムーズになり、可動域が改善される

- 治療の一環として有効:関節内の状態を確認し、必要に応じて薬剤を注入できる

水を抜くことは治療の一環であり、医師の判断のもとで適切に行われるものです。

ひざに水がたまったときの対処法

1. まずは安静に

ひざに水がたまっている場合は、無理に動かさず、できるだけ負担をかけないようにしましょう。特に痛みが強い場合は、数日間は安静にすることが大切です。

2. アイシング(冷やす)

炎症が原因で水がたまっている場合、アイシング(氷を使って冷やす)を行うと症状が緩和されることがあります。15~20分ほど冷やし、休憩を挟みながら繰り返すと効果的です。

3. 適度な運動とストレッチ

完全に動かさない状態が続くと、筋力が低下し、逆に症状が悪化することもあります。痛みが和らいできたら、膝に負担をかけない範囲でストレッチや軽い運動を行いましょう。

- 太ももの筋肉(大腿四頭筋)の強化

- 膝周りのストレッチ

- 水中ウォーキングなどの低負荷の運動

4. 適切な治療を受ける

ひざに水がたまる原因はさまざまなため、自己判断せずに整形外科を受診することが重要です。

- 消炎鎮痛剤の使用:痛みや炎症を抑える

- ヒアルロン酸注射:関節の動きを滑らかにする

- PRP療法(多血小板血漿療法):自己修復を促す治療

適切な診断と治療を受けることで、症状を改善し、再発を防ぐことができます。

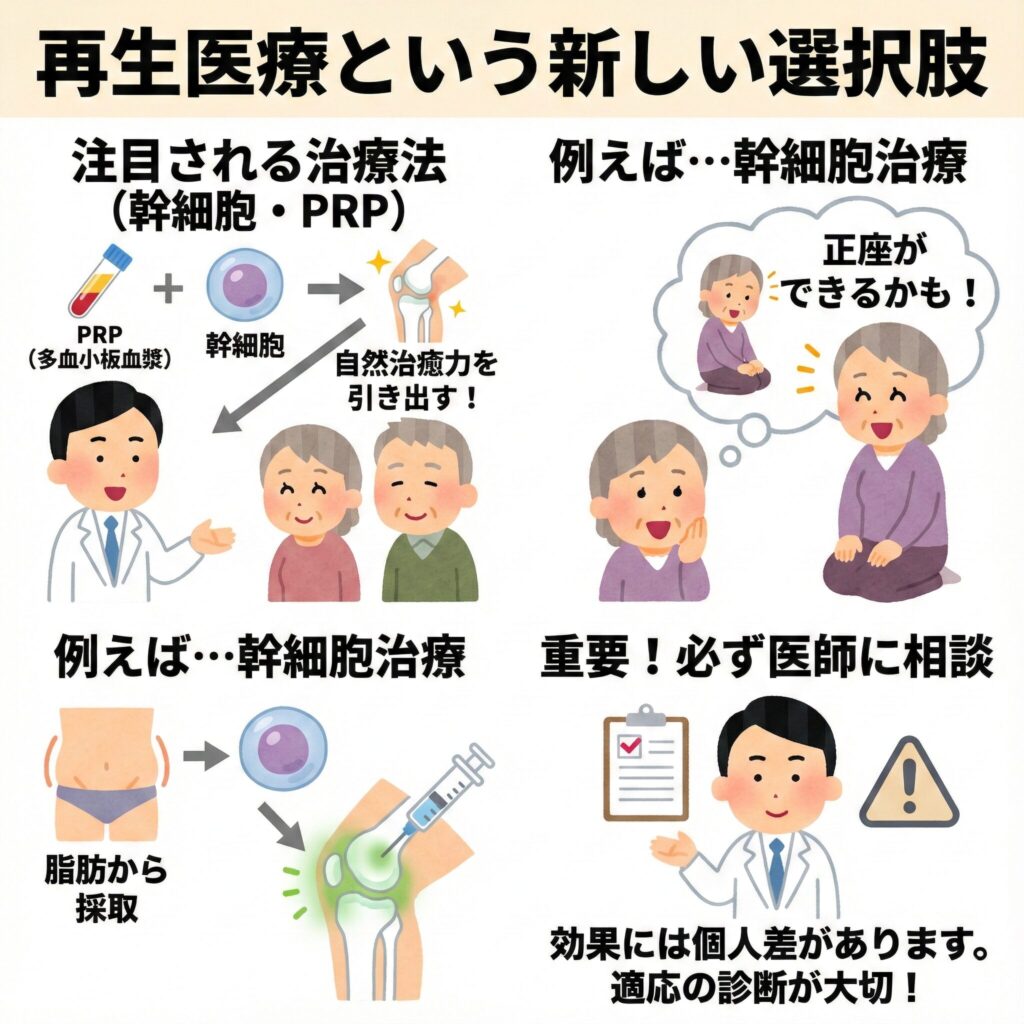

再生医療という新しい選択肢

近年では、従来の治療に加えて再生医療という新しい選択肢も登場しています。特に、幹細胞治療やPRP(多血小板血漿)治療といった方法は、体の自然治癒力を引き出して関節の修復を促す治療法として注目されています。

例えば、脂肪から採取した幹細胞を関節に注入する治療では、変性した軟骨の修復や再生が期待できます。これにより、「もう正座はできないかも…」とあきらめていた方が、再び正座ができるようになったケースもあります。

ただし、再生医療はすべての症例に効果があるわけではないため、適応の有無をしっかり診断してもらうことが重要です。

まとめ

「ひざに水を抜くとクセになる」というのは医学的に誤った考えです。水がたまる原因は炎症であり、炎症が収まれば自然に水は減ります。したがって、水を抜いたからといって、繰り返し水がたまるわけではありません。

ひざに水がたまった場合は、まず医師の診察を受け、適切な治療を行いましょう。生活習慣を見直し、運動やケアを取り入れることで、膝の健康を維持し、快適な生活を送ることができます。

よくある質問(FAQ)

Q1. ひざの水を抜くとクセになるって本当ですか?

A. 医学的には「クセになる」ということはありません。再び水がたまるのは、炎症が続いているためです。原因に対する治療が重要です。

Q2. 水を抜くとまたすぐにたまりますか?

A. 炎症が治まらない限り、水は再びたまることがあります。これは水を抜いたせいではなく、根本的な炎症が解消されていないためです。

Q3. 水を抜くメリットは何ですか?

A. 水を抜くことで関節の圧力が軽減し、痛みや動きづらさが改善されます。必要に応じて薬の注入も行えるため、治療の一環として有効です。

札幌ひざのセルクリニックでは、患者様の症状に合わせた適切な診断と治療計画のご提案をしております。ひざだけでなく、肩、股関節等の関節、また長引く腰痛などの慢性疼痛の治療も行っております。西18丁目駅徒歩2分、札幌医大目の前にありますので、お気軽に御相談下さい。

院長 川上公誠

(プロフィール)

監修 川上 公誠(整形外科専門医)

札幌ひざのセルクリニック院長

岐阜大学医学部卒業。母が人工関節手術で痛みから解放された経験をきっかけに整形外科医を志し、これまでに人工関節置換術を含む手術を5,000件以上手がけてきました。手術が難しい高齢者や合併症のある方にも寄り添える治療を模索する中で再生医療と出会い、その効果に確信を得て、2024年に「札幌ひざのセルクリニック」を開院。注射のみで改善が期待できるこの先進的な治療を、北海道中に届けたいという想いで、関節に特化した再生医療を提供しています。

各種ご相談やご予約はこちら

- ひざの痛みに関する相談

- セカンドオピニオンの相談

- 再生医療に関する相談

- MRI検査のご予約