コラム COLUMN

肩 肩の可動域が狭い…固まった肩を柔らかくする運動と治療法

「肩が動かしづらい」「腕が上がらない」「後ろに手が回らない」…そんな症状でお悩みの方はいませんか?

日常生活の中で肩の可動域(動く範囲)が狭くなると、服の着替えや髪を結ぶ動作など、当たり前だった動きに支障が出てしまいます。

この記事では、肩が固くなる原因や、ご自宅でできる改善運動、そして病院で受けられる治療法まで、専門医の立場からわかりやすく解説します。

この記事の内容

肩の可動域が狭くなる原因とは?

肩の可動域が制限される主な原因には、以下のようなものがあります。

・四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)

加齢や過労などがきっかけで肩関節周辺の組織に炎症が起き、痛みとともに可動域が低下する状態です。急性期は痛みが強く、慢性期には「固まって動かない」という状態になります。

・長期間の不動(安静)

ケガや病気、または肩の痛みを避けて動かさずにいると、関節包や筋肉が癒着し、肩の動きがさらに悪くなる「凍結肩(フローズンショルダー)」に進行することがあります。

・インピンジメント症候群や腱板断裂

腱板(けんばん)と呼ばれる肩を動かす筋肉や腱のトラブルによって、肩の可動域が狭くなることがあります。上腕を上げる際に引っかかりや痛みがあるのが特徴です。

・その他の整形外科的疾患

変形性関節症、肩関節拘縮、石灰沈着性腱炎なども肩の可動域制限を引き起こす原因になります。

固まった肩を柔らかくするための運動

可動域の制限を改善するには、無理のない範囲での継続的な運動がとても大切です。以下は、整形外科的に推奨される基本的な運動です。

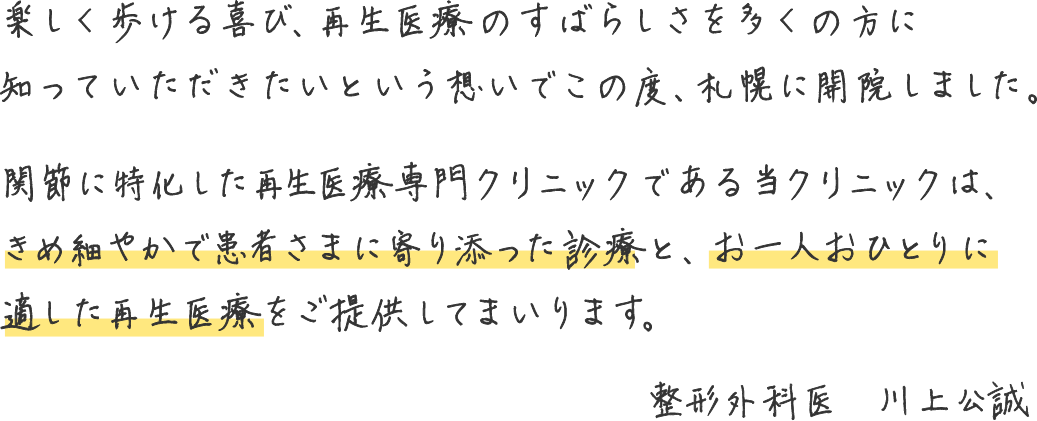

1. コッドマン体操(振り子運動)

背筋を伸ばして立ち、体を前に倒しながら、腕をぶら下げて前後・左右に軽く振る運動です。

肩の筋肉を使わずに関節を動かすことができ、痛みが少ない時期からでも始めやすい運動です。

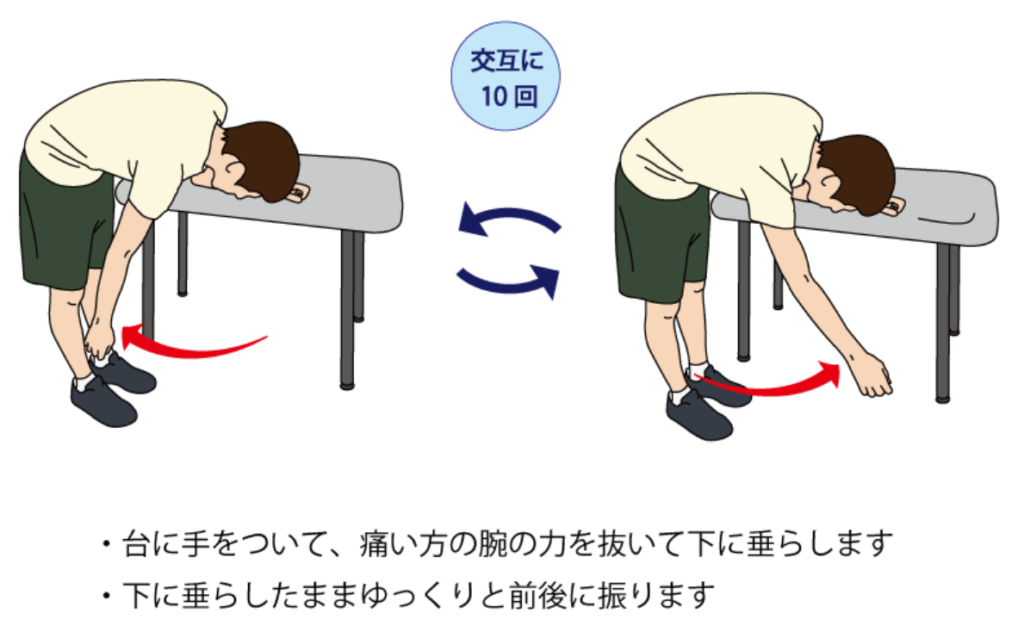

2. タオル体操

背中でタオルの両端を持ち、片方の手で上に引っ張るようにすると、反対側の肩がゆっくりと伸ばされます。

タオルの位置を調整することで、肩甲骨まわりの柔軟性を高めることができます。

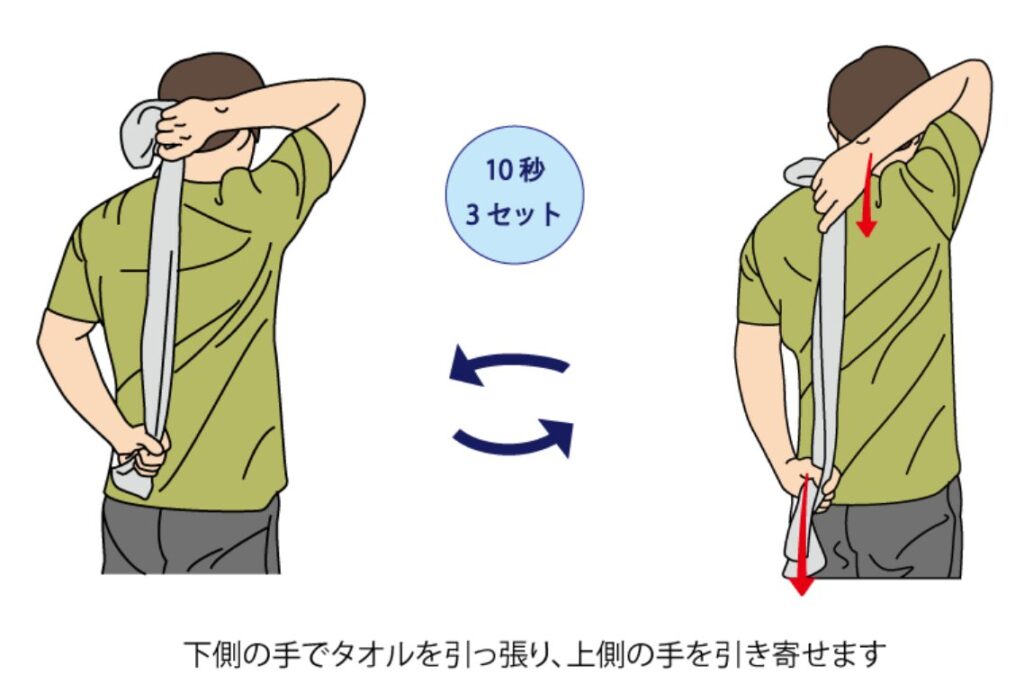

3. 壁這い運動(フィンガーウォール)

壁に指先をつけた状態で、ゆっくりと指を上に這わせるようにして腕を持ち上げます。

肩に負担をかけずに少しずつ可動域を広げていくのに効果的です。

※運動の際は痛みを感じない範囲で行うようにしましょう。無理をすると逆に炎症を悪化させてしまうことがあります。

専門的な治療法とは?

運動だけでは改善が難しい場合や、痛みが強くて動かせない場合には、医療機関での治療が必要です。

1. リハビリテーション(物理療法・運動療法)

理学療法士によるストレッチや可動域訓練、温熱療法や超音波治療などを組み合わせて、少しずつ肩の動きを回復させていきます。

2. 薬物療法

炎症が強い時期には、消炎鎮痛剤の内服や外用、または関節内へのステロイド注射が有効です。

3. 再生医療(PRPや幹細胞治療)

従来の治療で改善が見られない場合や、慢性的な肩の拘縮・腱板損傷に対しては、再生医療という新しい選択肢があります。

患者自身の血液や脂肪組織から取り出した成分を活用し、組織の修復や炎症の緩和を促します。ダウンタイムが短く、手術を避けたい方に適しています。

まとめ|肩の固さは放置せず早めの対処を

肩の可動域が狭くなると、日常生活の動作に大きな支障をきたします。

早期であれば、自宅での運動やストレッチで改善することもありますが、症状が進行すると回復に時間がかかります。

少しでも「動かしづらい」「痛くて上がらない」と感じたら、まずは整形外科で相談してみましょう。

当院では、肩関節に特化した診察、さらには再生医療による治療も行っております。お気軽にご相談ください。

札幌ひざのセルクリニックでは、患者様の症状に合わせた適切な診断と治療計画のご提案をしております。ひざだけでなく、肩、股関節等の関節、また長引く腰痛などの慢性疼痛の治療も行っております。西18丁目駅徒歩2分、札幌医大目の前にありますので、お気軽に御相談下さい。

院長 川上公誠

(プロフィール)

監修 川上 公誠(整形外科専門医)

札幌ひざのセルクリニック院長

岐阜大学医学部卒業。母が人工関節手術で痛みから解放された経験をきっかけに整形外科医を志し、これまでに人工関節置換術を含む手術を5,000件以上手がけてきました。手術が難しい高齢者や合併症のある方にも寄り添える治療を模索する中で再生医療と出会い、その効果に確信を得て、2024年に「札幌ひざのセルクリニック」を開院。注射のみで改善が期待できるこの先進的な治療を、北海道中に届けたいという想いで、関節に特化した再生医療を提供しています。

各種ご相談やご予約はこちら

- ひざの痛みに関する相談

- セカンドオピニオンの相談

- 再生医療に関する相談

- MRI検査のご予約