コラム COLUMN

変形性膝関節症の膝の痛みの原因とは?仕組みと対処法を専門医が解説

「膝が痛くて歩くのがつらい」「階段の上り下りが大変」と感じることはありませんか?このような症状がある場合、変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)の可能性があります。変形性膝関節症は、中高年の方に多く見られる疾患で、進行すると日常生活に大きな影響を与えます。本記事では、変形性膝関節症がなぜ膝の痛みを引き起こすのか、そのメカニズムをわかりやすく解説します。

この記事の内容

1. 変形性膝関節症とは?

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで起こる慢性的な病気です。膝関節は、大腿骨(ふとももの骨)、脛骨(すねの骨)、膝蓋骨(ひざのお皿)から構成されており、それぞれの骨の表面は「関節軟骨」という弾力のある組織で覆われています。この軟骨がクッションの役割を果たし、関節がスムーズに動くようになっています。

しかし、年齢を重ねることで関節軟骨が摩耗し、炎症や変形が生じることで痛みが発生します。これが変形性膝関節症の主な原因です。

2. 膝の痛みのメカニズム

2-1. 軟骨のすり減り

変形性膝関節症の最も大きな要因は、関節軟骨の摩耗です。関節軟骨は弾力があり、骨同士の衝撃を和らげる役割を果たしています。しかし、長年にわたる使用や過度な負担によって、軟骨がすり減ると以下のような影響が出ます。

- 骨同士が直接ぶつかる → 痛みが発生

- 軟骨のかけらが関節内に飛び散る → 炎症を引き起こす

この状態が続くと、関節の動きがスムーズでなくなり、痛みが慢性化します。

2-2. 炎症の発生

軟骨がすり減ると、関節内に炎症が発生しやすくなります。炎症が起こると、関節液の分泌が増えたり、腫れたりすることで痛みが増強します。炎症が慢性的に続くと、膝関節の変形が進行し、より強い痛みを伴うようになります。

2-3. 骨の変形

軟骨がすり減った状態が長く続くと、骨の表面が直接接触するため、骨が異常に増殖し「骨棘(こつきょく)」と呼ばれるトゲ状の突起ができます。

2-4. 筋力の低下

膝関節を支える大腿四頭筋(太ももの筋肉)が弱くなると、膝関節にかかる負担が増え、変形性膝関節症の進行を早めることがあります。筋力の低下は、痛みの増加や関節の不安定感を引き起こし、さらに膝の動きを制限する原因となります。

3. 変形性膝関節症のリスク要因

変形性膝関節症が発症する原因には、以下のようなリスク要因が関係しています。

- 加齢:年齢とともに関節軟骨が摩耗しやすくなる。

- 肥満:体重が増えると膝への負担が大きくなり、軟骨がすり減りやすい。

- 過度な膝の使用:長年にわたる立ち仕事や運動習慣が関節に負担をかける。

- 遺伝的要因:家族に変形性膝関節症の人がいると、発症リスクが高まる。

- 外傷:膝のケガや靭帯の損傷が原因で関節の変形が進行することがある。

4. 予防と対策

変形性膝関節症の進行を防ぐためには、日常生活での工夫が重要です。

4-1. 適度な運動

筋力を維持することが膝の負担を軽減するポイントです。

- ウォーキング:適度な歩行は膝に良い影響を与えます。

- ストレッチ:膝周りの柔軟性を高めることで関節の負担を減らせます。

- 筋力トレーニング:太ももの筋肉を鍛えることで膝をサポートします。

4-2. 体重管理

適正な体重を維持することで、膝への負担を減らすことができます。特に肥満気味の方は、食生活を見直し、無理のない範囲で体重をコントロールしましょう。

4-3. 適切な靴の選択

膝への負担を軽減するために、クッション性の高い靴を選ぶことが大切です。特に、関節に優しいインソールを使用すると、膝への負担が軽減されます。

4-4. 早めの医療機関受診

膝の痛みを感じたら、放置せずに整形外科を受診することが重要です。早期に治療を開始することで、症状の進行を抑えることができます。

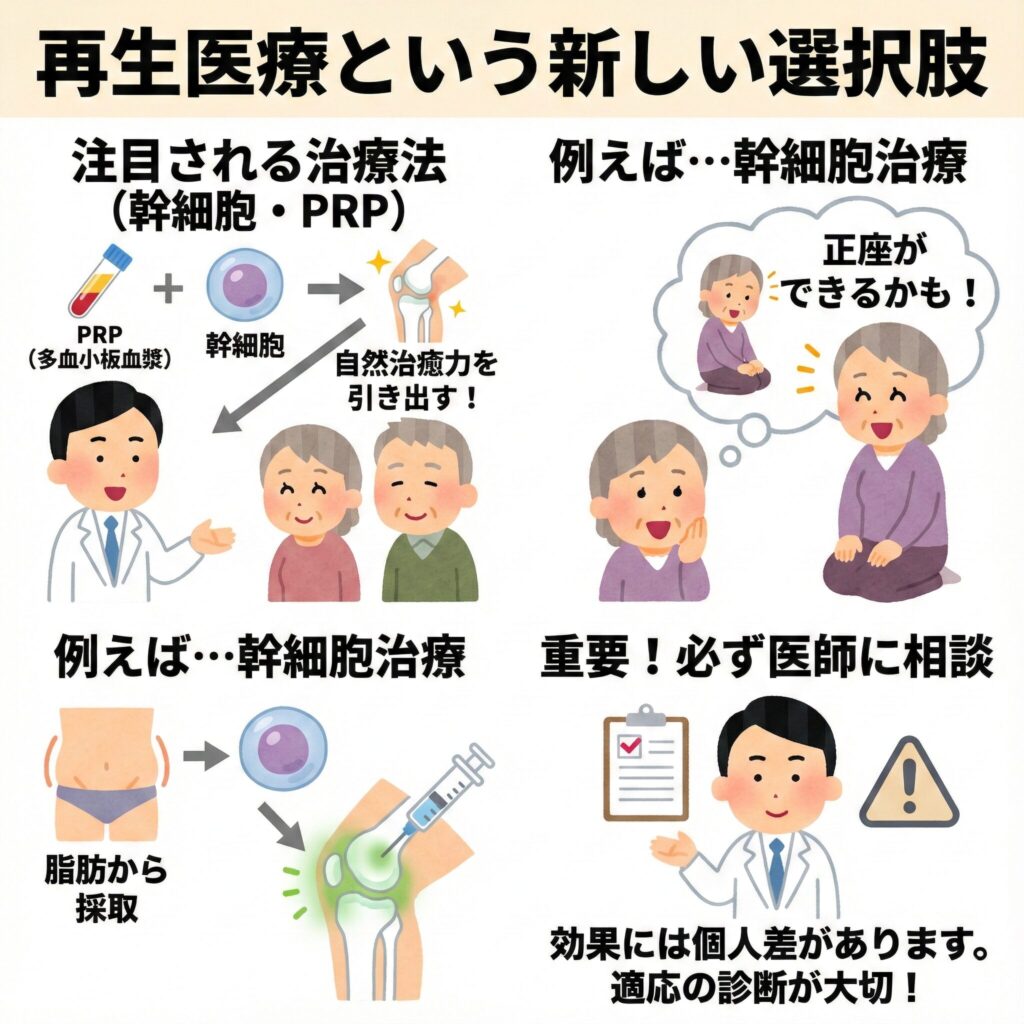

再生医療という新しい選択肢

近年では、従来の治療に加えて再生医療という新しい選択肢も登場しています。特に、幹細胞治療やPRP(多血小板血漿)治療といった方法は、体の自然治癒力を引き出して関節の修復を促す治療法として注目されています。

例えば、脂肪から採取した幹細胞を関節に注入する治療では、変性した軟骨の修復や再生が期待できます。これにより、「もう正座はできないかも…」とあきらめていた方が、再び正座ができるようになったケースもあります。

ただし、再生医療はすべての症例に効果があるわけではないため、適応の有無をしっかり診断してもらうことが重要です。

おわりに

変形性膝関節症は、進行すると日常生活に大きな支障をきたす病気ですが、適切な対策を取ることで痛みを軽減し、進行を遅らせることが可能です。膝に違和感を感じたら、無理をせず早めの対応を心がけましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 変形性膝関節症ではなぜ膝が痛くなるのですか?

A. 関節軟骨のすり減りにより骨同士がこすれ、炎症や骨の変形が起こることで痛みが発生します。

Q2. 変形性膝関節症の初期症状にはどんなものがありますか?

A. 歩行時の膝の違和感や軽い痛み、階段の上り下りのつらさなどが初期症状として現れます。

Q3. 膝の痛みを予防するには何をすればよいですか?

A. 適度な運動や体重管理、関節に優しい靴の着用、早めの整形外科受診が効果的です。

参考文献

- Felson, D. T., & Zhang, Y. (1998). “An update on the epidemiology of knee and hip osteoarthritis with a view to prevention.” Arthritis & Rheumatology, 41(8), 1343-1355.

- Hunter, D. J., & Bierma-Zeinstra, S. (2019). “Osteoarthritis.” The Lancet, 393(10182), 1745-1759.

札幌ひざのセルクリニックでは、患者様の症状に合わせた適切な診断と治療計画のご提案をしております。ひざだけでなく、肩、股関節等の関節、また長引く腰痛などの慢性疼痛の治療も行っております。西18丁目駅徒歩2分、札幌医大目の前にありますので、お気軽に御相談下さい。

院長 川上公誠

(プロフィール)

監修 川上 公誠(整形外科専門医)

札幌ひざのセルクリニック院長

岐阜大学医学部卒業。母が人工関節手術で痛みから解放された経験をきっかけに整形外科医を志し、これまでに人工関節置換術を含む手術を5,000件以上手がけてきました。手術が難しい高齢者や合併症のある方にも寄り添える治療を模索する中で再生医療と出会い、その効果に確信を得て、2024年に「札幌ひざのセルクリニック」を開院。注射のみで改善が期待できるこの先進的な治療を、北海道中に届けたいという想いで、関節に特化した再生医療を提供しています。

各種ご相談やご予約はこちら

- ひざの痛みに関する相談

- セカンドオピニオンの相談

- 再生医療に関する相談

- MRI検査のご予約